En septembre 2017, le greffier du Conseil privé a publié un rapport intitulé Le prochain niveau : Enraciner une culture de dualité linguistique inclusive en milieu de travail au sein de la fonction publique fédérale, où il est recommandé, entre autres, que la prime au bilinguisme soit transformée pour établir un fonds servant exclusivement au perfectionnement des compétences linguistiques des employés de la fonction publique 1. L’intérêt porté à la prime a été ravivé par la publication de ce rapport.

La présente étude générale décrit l’objet de cette prime et, à la lumière de documents d’archives, des débats de la Chambre des communes et d’articles de journaux, trace l’historique de son adoption et de son évolution jusqu’à aujourd’hui, avant de donner un aperçu de son incidence sur le plan financier.

La prime au bilinguisme est un montant forfaitaire de 800 $, imposable, attribué annuellement aux employés de tous les ministères, sociétés d’État et organismes distincts énumérés aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques 2.

Hormis certaines exceptions 3, un employé est admissible à la prime s’il occupe un poste désigné bilingue et s’il a obtenu les résultats à l’Évaluation de langue seconde qui confirment qu’il satisfait aux exigences linguistiques de son poste 4.

La figure 1 présente la proportion de fonctionnaires auxquels la prime au bilinguisme est versée, par rapport au total de l’effectif de la fonction publique fédérale, depuis 1981‑1982.

Figure 1 – Proportion de bénéficiaires de la prime au bilinguismea par rapport à l’ensemble de la fonction publique fédéraleb, de 1981‑1982 à 2016‑2017

Notes :

Les données indiquent qu’en 1981‑1982, 16 % des fonctionnaires avaient droit à la prime au bilinguisme. Cette proportion a ensuite augmenté légèrement chaque année, sauf en 1988‑1989 et 1996‑1997, où un recul de 1 % a été enregistré. La proportion de fonctionnaires bénéficiaires est demeurée stable, à 29 %, de 1997‑1998 à 2001‑2002, puis a franchi la barre des 30 % en 2002‑2003. Après une période de stabilité relative, la proportion des fonctionnaires bénéficiaires de la prime est passée à 34 % de 2011‑2012 à 2015‑2016, avant de s’établir à 33 % des fonctionnaires en 2016‑2017.

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données fournies par le Secrétariat du Conseil du Trésor en avril 2018 dans des tableaux intitulés Prime de bilinguisme dans la fonction publique fédérale, total des sommes payées et nombre de bénéficiaires (1981‑1982 à 2016‑2017) et Prime de bilinguisme et postes bilingues dans la fonction publique fédérale (1981‑1982 à 2016‑2017).

Régie par la Directive sur la prime au bilinguisme, la prime fait partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte 5.

Si le concept d’une rémunération supplémentaire pour la maîtrise du français et de l’anglais prend racine au XIXe siècle, sous la forme d’un supplément annuel versé aux employés pouvant écrire en français et en anglais 6, c’est dans le contexte politique et socioculturel des années 1960 que s’élabore le premier programme moderne de prime au bilinguisme dans la fonction publique.

Dès le début des années 1960, l’octroi d’une prime aux fonctionnaires fédéraux qui travaillent dans leur seconde langue officielle est proposé par les syndicats de la fonction publique comme une juste compensation pour la maîtrise des deux langues officielles.

Cette revendication est portée à l’attention du Parlement, notamment par M. Louis‑Joseph Pigeon, député de Joliette ‑ L’Assomption ‑ Montcalm et porte‑parole du Parti conservateur en matière de travaux publics. Le 2 octobre 1963, M. Pigeon dépose à la Chambre des communes le projet de loi C‑96, Loi concernant l’emploi de personnes bilingues dans le service public et les corporations de la Couronne, qui vise

à faire disparaitre le traitement différentiel qui caractérise présentement, au sein de la fonction publique et des sociétés de la Couronne, le recrutement et l’emploi du personnel d’origine française et à donner la préférence aux candidats bilingues 7.

Le projet de loi C‑96 est mort au Feuilleton. Le 20 février 1964, le député Pigeon dépose à nouveau son projet de loi désormais numéroté C‑34, mais, après avoir été débattu le 9 juin 1964, le projet de loi C‑34 meurt au Feuilleton lui aussi.

Pour sa part, le gouvernement de Lester B. Pearson, au pouvoir entre 1963 et 1968, n’est pas favorable à l’instauration d’un programme de prime au bilinguisme. Il est d’avis que les compétences linguistiques figurent parmi les compétences de base et qu’elles sont prises en compte dans le traitement des fonctionnaires 8.

En février 1965, la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Commission Laurendeau‑Dunton) publie un rapport préliminaire décrivant un Canada en crise où s’opposent deux majorités : l’anglophone du Canada et la francophone du Québec. La fonction publique n’échappe pas aux tensions linguistiques décrites par la Commission :

En 1965, à peine 9 % des postes dans la fonction publique sont désignés bilingues, les services sont offerts en anglais seulement, et les francophones comptent pour seulement 21 % des effectifs des institutions fédérales, alors qu’ils représentent environ 28 % de la population canadienne 9.

Le 6 avril 1966, le premier ministre Pearson fait une déclaration de principes à la Chambre des communes sur le bilinguisme dans la fonction publique et annonce ce qui suit :

Il a été convenu en principe qu’un taux de salaire plus élevé serait accordé à l’avenir à ceux qui remplissent des fonctions d’employés de bureau et de secrétaire qui demandent une connaissance des deux langues officielles et leur utilisation dans l’exécution de telles fonctions, à condition que les titulaires de ces postes satisfaisant aux normes de compétence établies par la Commission du service civil 10.

Le 9 février 1967, le Conseil du Trésor officialise la création de la prime au bilinguisme 11. Le gouvernement consent à ce qu’une prime équivalant à 7 % de leur traitement soit versée aux fonctionnaires du groupe secrétariat, sténographie et dactylographie qui travaillent au minimum 10 % du temps dans leur langue seconde. Les fonctionnaires doivent se soumettre à une épreuve pour évaluer leurs compétences linguistiques 12.

Comme suite à l’adoption de la première Loi sur les langues officielles en 1969, le gouvernement poursuit la mise en œuvre de son Programme de bilinguisme au sein de la fonction publique et, dans le cadre de la Résolution sur les langues officielles dans la fonction publique du Canada, adoptée par le Parlement en 1973, procède à une réévaluation des désignations linguistiques des postes de la fonction publique.

Cette révision a pour effet de relancer le débat sur la prime au bilinguisme. Les syndicats de la fonction publique fédérale intensifient leur campagne pour que la prime de 7 % soit accessible à tous les fonctionnaires fédéraux qui ont les compétences requises. Le gouvernement n’est pas favorable à l’idée d’appliquer cette formule à l’ensemble de la fonction publique. Il suit la ligne directrice tracée par la Commission Laurendeau‑Dunton. Dans le Livre III du rapport final (1969), les commissaires avaient affirmé que « [c]e n’est pas le bilinguisme individuel qui doit déterminer le traitement, mais l’emploi effectif des deux langues au travail 13».

Le 13 février 1975, le ton monte. Les employés de la Commission d’assurance-chômage dont les bureaux sont situés à Montréal refusent de servir le public en anglais. L’honorable Jean Chrétien, alors président du Conseil du Trésor, réplique que le gouvernement « n’a pas l’intention d’élargir les critères d’admissibilités à la prime au bilinguisme 14 ». Le boycottage des services bilingues prend fin lorsque le gouvernement promet de reprendre les négociations 15.

Au mois d’août, le gouvernement dévoile sa nouvelle politique sur la langue de travail 16. Par ailleurs, le gouvernement s’engage à revoir l’échelle salariale des postes désignés bilingues 17. Malgré le fait que le gouvernement ne consent pas à accorder une prime, dès l’automne 1975, il consent au principe d’une rémunération supplémentaire.

Malgré cet engagement, la tension ne cesse de croître. La section québécoise de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) menace de boycotter les services en anglais à l’échelle du Québec si une entente n’est pas conclue 18. À la Chambre des communes, M. Chrétien explique que le dossier avance lentement, car il ne s’agit pas uniquement de réviser l’échelle salariale des postes classifiés bilingues au Québec, mais bien dans l’ensemble du Canada 19.

Le Cabinet se penche sur la question le 18 décembre 1975 et décide de maintenir le cap. Il doit tenir compte des politiques de la Commission de lutte contre l’inflation (CLI). Instituée par une loi du Parlement en 1975, la CLI est responsable de l’administration d’un programme de contrôle des salaires et des prix. Le Cabinet avise donc le président du Conseil du Trésor qu’il ne doit pas demander « officiellement à la Commission de lutte contre l’inflation de se prononcer sur la question de la prime pour les services bilingues 20 ». Par ailleurs, le Cabinet veut que le président du Conseil du Trésor

poursuive ses discussions avec le syndicat afin de s’assurer de la position commune du syndicat; continue d’appliquer la ligne de conduite déjà adoptée, à savoir désignation de postes bilingues et négociation de la rémunération qu’il convient, compte tenu de la complexité accrue que suppose un poste exigeant un titulaire bilingue 21.

À la fin janvier 1976, malgré la décision antérieure du Cabinet, M. Chrétien informe « les syndicats […] que le Conseil du Trésor [est] disposé à présenter, conjointement avec les syndicats, une soumission officielle à la Commission anti‑inflation 22 ». Le président du Conseil du Trésor appuie sa décision sur

l’opinion officieuse et préliminaire de la Commission de lutte contre l’inflation, à savoir que toute rémunération supplémentaire nouvellement accordée aux employés de la fonction publique à titre de prime au bilinguisme serait considérée comme une augmentation de revenu assujettie aux indicateurs anti‑inflationnistes 23.

En soumettant la question de la prime à la CLI, M. Chrétien croit qu’il pourra « offrir aux syndicats la prime au bilinguisme tout en leur précisant que leurs éventuelles augmentations de salaire devront être réduites d’autant pour que les directives soient respectées ». Il s’attendait « dans ces circonstances, à ce que le Conseil national des syndicats refuse la prime ». Dès lors, le gouvernement n’aurait plus qu’à composer avec les pressions venant des fonctionnaires bilingues 24.

Le 15 mars, la CLI prend une décision inattendue : elle décide que la « compensation envisagée échappait aux directives du fait qu’elle avait fait l’objet d’une décision précise avant le 14 octobre 1975 25 », date à laquelle la CLI a officiellement été créée.

Après d’autres affrontements avec l’AFPC 26, le gouvernement fédéral consent, le 9 septembre 1977, à octroyer un montant forfaitaire de 800 $ par année aux fonctionnaires qui satisfont aux exigences linguistiques de leur poste.

Le 15 octobre 1977, le Conseil du Trésor crée officiellement le régime de la prime au bilinguisme actuel 27.

La prime au bilinguisme devait être abolie en 1983. Ce n’était qu’une mesure temporaire pour faciliter la dotation en personnel bilingue. D’ailleurs, en août 1978, le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau annonce l’abolition de la prime à compter du 31 mars 1979, mais une série d’évènements de nature politique contraignent le gouvernement à la maintenir.

Le projet d’abolition de la prime au bilinguisme est porté devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique, un tribunal administratif, qui, en 1979 et en 1980, statue que la prime constitue un supplément de rémunération légitime pour l’utilisation d’aptitudes langagières additionnelles requises par un poste, et qu’elle est soumise à la négociation collective. Insatisfait de la décision rendue par la Commission, le gouvernement porte le jugement en appel, mais en 1981, la Cour d’appel fédérale valide la décision en statuant que la Commission avait compétence pour la rendre 28.

Au cours des années 1980, le gouvernement précise les règles du programme 29. Le 16 janvier 1987, une nouvelle étape est franchie : le Conseil du Trésor décrète la Directive sur la prime au bilinguisme. Désormais, la prime fait partie intégrante desconventions collectives.

Au début des années 1990, la prime au bilinguisme est portée devant les tribunaux dans l’affaire Gingras c. Canada. La Cour fédérale statue que les membres non fonctionnaires de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont droit à la prime au bilinguisme puisque, en définitive, ils relèvent du Conseil du Trésor 30. Le gouvernement porte le jugement en appel, mais le 10 mars 1994, la Cour d’appel fédérale maintient le jugement de première instance 31. Au mois de mai 1994, le gouvernement annonce qu’il se conformera au jugement 32.

En 2006, 119 employés et ex-employés du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) demandent à la Cour fédérale de réviser la décision du directeur du SCRS de ne pas leur octroyer la prime au bilinguisme. Dans l’affaire Gingras c. Canada, 15 ans plus tôt, la Cour fédérale avait statué que le SCRS ne relève pas du Conseil du Trésor et que le directeur du SCRS a donc un pouvoir discrétionnaire quant au paiement de la prime au bilinguisme. Or, les demandeurs étaient tous à l’emploi de la GRC jusqu’à la création du SCRS en 1984. Dans l’affaire Employé no 1 c. Canada, la Cour annule la décision du directeur du SCRS de ne pas octroyer la prime 33. En 2007, un appel contre le jugement est rejeté par la Cour d’appel fédérale 34, de sorte que les employés et ex‑employés obtiennent donc le droit à la prime au bilinguisme. Il convient de noter que, le 1er avril 2013, le SCRS a retiré la prime au bilinguisme à ses employés non syndiqués 35.

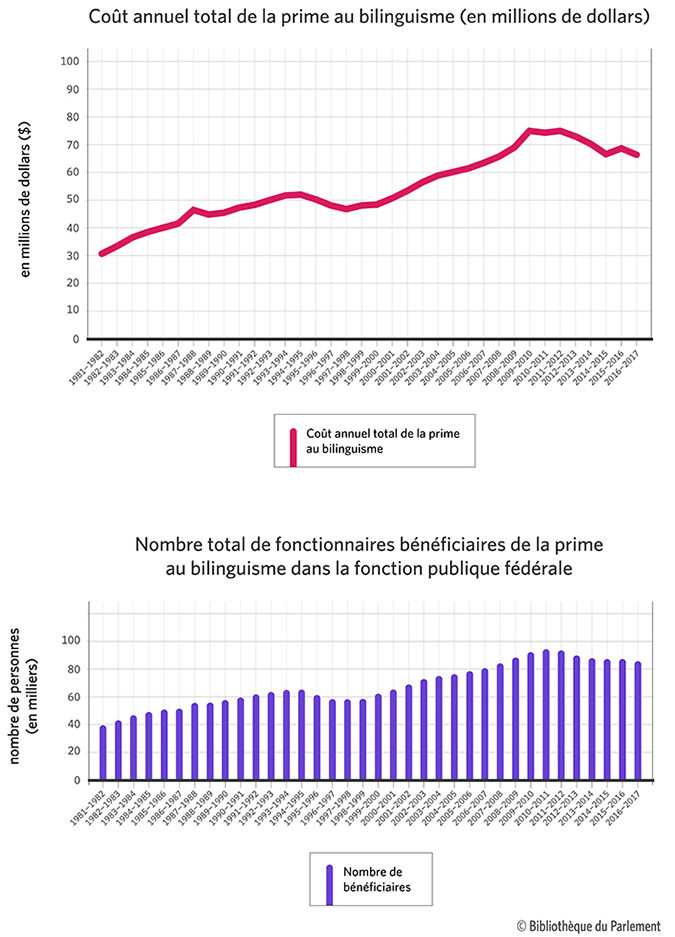

En avril 2018, la Bibliothèque du Parlement a obtenu du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) une série de données complètes, inédites, sur le coût total de la prime au bilinguisme pour les exercices allant de 1981‑1982 à 2016‑2017, dont une synthèse est présentée à la figure 2. Il importe de noter que, pour les années antérieures à 1997‑1998, le coût total annuel et le nombre total de bénéficiaires sont des estimations fondées sur le nombre d’employés actifs jugés admissibles à la prime au bilinguisme, puisque ces données n’ont pu être tirées des fichiers des retenues et versements salariaux.

Figure 2 – Coût annuel total et nombre de bénéficiaires de la prime au bilinguisme dans la fonction publique fédérale, de 1981‑1982 à 2016‑2017

Note : Les données antérieures à 1981‑1982 ne sont pas indiquées pour des raisons de qualité des données.

Le premier graphique de la figure 2 démontre l’évolution du coût annuel total de la prime au bilinguisme en millions de dollars. En 1981‑1982, la prime coûte plus de 30 millions de dollars. Une hausse progressive du coût total de la prime est ensuite observée.

L’exercice 1986‑1987 est marqué par une augmentation du coût total, qui dépasse 46 millions en 1987‑1988. Ensuite, le coût total de la prime suit, de manière générale, une courbe ascendante. Il atteint 52 millions de dollars en 1994‑1995, mais diminue et tombe à 46,6 millions de dollars en 1997‑1998, soit une somme comparable à celle enregistrée dix ans auparavant. Par la suite, le coût total de la prime suit une courbe ascendante et atteint un sommet en 2011‑2012 : il s’élève à 74,8 millions de dollars. Par la suite, les dépenses totales annuelles pour la prime diminuent progressivement et sont évaluées à plus de 66 millions de dollars en 2016‑2017.

Le deuxième graphique de la figure 2 montre la progression du nombre total de fonctionnaires bénéficiaires de la prime au bilinguisme dans la fonction publique fédérale. De manière générale, le nombre de bénéficiaires suit une courbe ascendante et atteint un sommet en 1994‑1995, soit 65 000 fonctionnaires. Le nombre de bénéficiaires diminue entre 1995‑1996 et 1997‑1998. Le nombre de bénéficiaires atteint ensuite un sommet en 2010‑2011, soit 94 000 bénéficiaires. Par la suite, le nombre de bénéficiaires diminue progressivement et s’établit à plus de 85 000 en 2016‑2017.

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données fournies par le Secrétariat du Conseil du Trésor en avril 2018. Les données se rapportent aux employés des ministères et secteurs de l’administration publique centrale et des organismes distincts, tels qu’ils sont énumérés aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. En ce qui concerne les employés civils de la Gendarmerie royale du Canada, seuls ceux faisant partie de l’administration publique centrale sont inclus. Sont exclus des données les employés du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Commission de la capitale nationale, de Placements Épargne Canada, des fonds non publics des Forces canadiennes et du Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité.

Selon les données du SCT, le programme de la prime au bilinguisme coûte plus de 30 millions de dollars en 1981‑1982. Une hausse progressive du coût total de la prime est ensuite observée.

Comme il a été mentionné auparavant, à la suite de l’adoption de la Directive sur la prime au bilinguisme en janvier 1987, la prime fait désormais partie intégrante des conventions collectives. Il est possible que cette mesure ait contribué à l’augmentation du nombre de bénéficiaires : de 1986‑1987 à 1987‑1988, le nombre de bénéficiaires augmente de 8 % (4 135 fonctionnaires de plus).

Au mois d’avril 1987, le SCT impose des tests de compétence linguistique aux bénéficiaires de la prime 36. Selon le commissaire aux langues officielles, cette nouvelle mesure fait en sorte que certains la perdent. Il note toutefois que les fonctionnaires en question peuvent redevenir admissibles à la prime en suivant des cours de langue supplémentaires d’une durée pouvant aller jusqu’à 200 heures 37. Tout compte fait, le nombre de bénéficiaires croît de 1987‑1988 à 1988‑1989, mais seulement de 0,38 % (209 bénéficiaires).

En 1988‑1989, même si le nombre de bénéficiaires s’accroît légèrement (de 55 706 en 1987‑1988 à 55 915 en 1988‑1989), le coût total de la prime affiche une faible baisse pour s’établir à 44,8 millions de dollars. Selon le SCT, il est possible d’avoir 27 périodes de paye au cours d’une année. Cette situation s’est produite en 1987‑1988, et c’est pourquoi le coût était plus élevé cette année‑là comparativement à 1988‑1989 malgré un nombre moins élevé de bénéficiaires à la fin du mois de mars 38. Le coût total de la prime augmente l’année suivante et continue de croître progressivement dans les années 1990. Il atteint un peu plus de 52 millions de dollars en 1994‑1995.

La figure 2 ne tient pas compte de la dépense supplémentaire estimée à 33 millions de dollars effectuée en 1994‑1995 en raison de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans la cause Gingras c. Canada 39 (voir la rubrique 3.4 de la présente étude générale) 40. Selon le commissaire aux langues officielles, le coût total de la prime a ainsi atteint 86,6 millions de dollars en 1994‑1995, compte tenu des « 33 millions de dollars destinés à des versements rétroactifs qu’il avait fallu faire à 2 500 agents de la Gendarmerie royale du Canada 41 ».

De 1994‑1995 à 1997‑1998, le coût de la prime diminue graduellement. Le commissaire aux langues officielles affirme qu’il s’agit là d’une conséquence des « départs causés par la réduction des effectifs du gouvernement 42 ». Ainsi, le coût total de la prime passe d’un peu plus de 52 millions de dollars (65 239 bénéficiaires) en 1994‑1995 à 46,6 millions de dollars (58 318 bénéficiaires) en 1997‑1998.

À partir de 1998‑1999, le coût total du programme de la prime au bilinguisme, de même que le nombre de bénéficiaires, suit une courbe ascendante jusqu’en 2009‑2010. Les sommes totales payées atteignent un peu plus de 74,8 millions de dollars. À compter de l’exercice suivant, le coût total du programme de la prime diminue graduellement en raison de la réduction de l’effectif dans l’ensemble de la fonction publique et, de ce fait, du nombre de bénéficiaires de la prime. Cette compression de l’effectif fédéral cadre avec la mise en œuvre du Plan d’action pour la réduction du déficit en 2011 et de l’Examen stratégique et fonctionnel de 2011‑2012.

En 2016‑2017, le coût total de la prime est d’un peu plus de 66 millions de dollars.

Établi en 1977, le montant forfaitaire de 800 $ par année n’a jamais été majoré. Comme l’illustre la figure 3, si le montant initial de 800 $ avait été indexé au taux d’inflation, la prime au bilinguisme vaudrait aujourd’hui approximativement 3 060 $.

Figure 3 – Valeur réelle et indexée de la prime au bilinguisme, de 1977‑1978 à 2017‑2018

Le premier graphique de la figure 3 démontre la dépréciation de la valeur de la prime au bilinguisme en fonction du salaire moyen annuel d’un fonctionnaire de 1991‑1992 à 2017‑2018. Si la prime au bilinguisme représentait un peu plus de 2 % du salaire moyen d’un fonctionnaire en 1991, elle n’en représentait qu’un peu plus de 1 % en 2016‑2017.

Le deuxième graphique compare la valeur réelle et la valeur indexée sur l’inflation (en dollars constants de 2017) de la prime au bilinguisme. Établi à 800 $ en 1977, le montant de la prime n’a jamais changé. Or, s’il était indexé, la prime vaudrait aujourd’hui un peu plus de 3 000 $.

Sources : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Banque du Canada, Feuille de calcul de l’inflation; et de Statistique Canada, « Tableau 14-10-0244-01 - Rémunération hebdomadaire moyenne (EERH), estimations non désaisonnalisées, selon le type d’employé, pour une sélection d’industries selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) » et « Tableau 14-10-0203-01 - Rémunération hebdomadaire moyenne selon l’industrie, données mensuelles non désaisonnalisées », consultés le 1er mai 2018.

Dès la mise en œuvre du programme de la prime au bilinguisme en 1977, Max Yalden, le commissaire aux langues officielles, s’y oppose vivement et réclame son abolition. Tous les commissaires subséquents ont mis en doute l’efficacité de la prime au bilinguisme comme outil servant à édifier une fonction publique bilingue et à assurer l’offre de services dans les deux langues officielles. De manière générale, ils ont laissé entendre que les compétences linguistiques sont des compétences de base dont doit tenir compte le traitement des fonctionnaires. Plusieurs ont exprimé l’avis que les fonds devraient être destinés à la formation linguistique et, plus récemment, que la somme forfaitaire de 800 $ par année n’est pas une mesure incitative pour apprendre ou perfectionner sa seconde langue officielle.

En 2005, dans le cadre d’une étude sur le bilinguisme au sein de la fonction publique, le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes s’est penché sur la prime au bilinguisme. Dans son rapport final, le Comité s’est prononcé en faveur de l’abolition de la prime, en recommandant que « la connaissance des deux langues officielles soit une compétence professionnelle reflétée dans le traitement salarial des employés fédéraux 43 ». Dans sa réponse à cette recommandation, le gouvernement a indiqué que

[d]epuis que l’on a intégré aux conventions collectives la directive sur la prime au bilinguisme du Conseil national mixte, cette prime ne pourrait pas être modifiée sans que les agents négociateurs faisant partie du Conseil national mixte aient été consultés 44.

Comme il a déjà été mentionné, en septembre 2017, le greffier du Conseil privé a publié un rapport où il est recommandé que la prime au bilinguisme soit transformée pour établir un fonds servant au perfectionnement des compétences linguistiques des employés de la fonction publique, qui sera géré conjointement avec les agents négociateurs 45.

† Les études générales de la Bibliothèque du Parlement sont des analyses approfondies de questions stratégiques. Elles présentent notamment le contexte historique, des informations à jour et des références, et abordent souvent les questions avant même qu’elles deviennent actuelles. Les études générales sont préparées par le Service d’information et de recherche parlementaires de la Bibliothèque, qui effectue des recherches et fournit des informations et des analyses aux parlementaires ainsi qu’aux comités du Sénat et de la Chambre des communes et aux associations parlementaires, et ce, de façon objective et impartiale. [ Retour au texte ]

© Bibliothèque du Parlement